Comment aborder la cité de Petra sans paraître rébarbatif ? Comment évoquer les vaisseaux de pierre, figés dans le temps, sans se noyer dans les circovonlutions de l'histoire du proche Orient ? En se fiant à un texte de présentation pré-existant, en l'occurence celui de Franck Reiner Scheck, qui présente la cité de Petra par le biais d'un court récit présentant quelques unes des caractéristiques de ce site.

Une ville de grès rouge

Au début du XIXe siècle, une troupe de cavaliers arabes sillonnait l'Est brûlant de la Jordanie. Même si cela ne se voyait pas, l'un des cavaliers "arabes" était européen. Le jeune homme converti à l'islam s'appelait Johann Ludwig Burckhardt. Fils d'un colonel suisse, il avait tout juste 27 ans et avait appris la langue arabe en Syrie. Ses compagnons de voyage, avec lesquels il faisait route vers la Mecque, éveillèrent son intérêt en mentionnant des ruines grandioses dans les montagnes toutes proches. Ainsi le 22 août 1812, il fut le premier visiteur des temps modernes à chevaucher à travers Petra, la "ville rouge à moitié aussi vieille que le temps" comme le désignerait plus tard J. William Burgon, théologien et voyageur anglais du XIXe siècle.

Avant de devenir cité royale, Petra fut un centre important pour les Nabatéens, ce peuple originaire des déserts du Nord de l'Arabie, dont les caravanes acheminaient des marchandises recherchées telles que l'aloès, la cannelle, l'encens et la myrrhe, du Sud de l'Arabie et de l'Inde vers le bassin méditerranéen. Depuis le IVe siècle après JC, ils contrôlaient le tronçon Nord de la légendaire route des épices : Ils étaient les seuls à connaître les points d'eau et à savoir comment survivre aux tempêtes de sable.

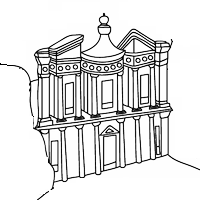

Au IIe siècle avant JC, cette population vivait sous des tentes faites en poils de chèvre, n'ayant pas encore maîtrisé l'art de la construction en pierre. Néanmoins, leurs bénéfices commerciaux considérables ajoutés à la rencontre avec les cultures hellénistique puis romaine finirent par porter leurs fruits. Dans la vallée de Petra, au cœur d'un farouche paysage minéral entre mer Morte et mer Rouge, naquit une ville à l'architecture grandiose dédié aux Dieux et aux morts. La route fascinante qui mène au cœur de la cité traverse tout d'abord le Siq, une étroite faille longue de 2Kms, bordé de parois vertigineuses. De loin en loin de simple bas-reliefs apparaissent dans la roche. Si leur forme est rectangulaire, ils représentent le principal dieu nabatéen Dhushârâ, le "Dieu de la pierre"; si ce sont des obélisques, ils représenteront alors les monuments aux morts. L'attente engendrée par le mystérieux défilé n'est pas déçue lorsque, au sortir du Siq, apparaît enfin la façade monumentale du Khazné Firaoun, le "trésor du pharaon", avec ses deux étages de colonnes et ses sculptures érodées par le temps.

Cet édifice, le plus ancien et le plus beau de Petra, est sans doute la dernière demeure d'un des premiers rois nabatéens et témoigne de la tradition architecturale d'Alexandrie, la métropole hellénistique sur le delta du Nil. Les imposantes façades des nombreux autres tombeaux royaux surplombent la ville dont les thermes, les gymnases et les marchés antiques sont balayés par les sables. Une route pavée marque l'axe de la cité. Au centre de Petra se dresse le temple Qsar al-Bint Firaoun avec ses hauts murs en pierre de taille. Il était dédié à Dhushârâ qui y fut vénéré, tout d'abord sous la forme d'un pilastre de pierre, plus tard sous la forme d'une icone figurative.

Ce changement dans la représentation du dieu correspond à un profond bouleversement chez les Nabatéens : les chefs de tribus devinrent des rois, d'Aretas Ier à Rahel II, le dieu Dhushârâ fut identifié au Dionysos des Grecs, et les constructions troglodytiques que sont les tombeaux royaux, ou l'ad-Deir, remplacèrent les mausolées d'autrefois avec leurs murs et leurs marches. L'impressionnant théâtre, dont les rangées de pierre furent taillées à même le flanc de la montagne, témoigne de la volonté des dirigeants nabatéens de se hisser au même niveau culturel que leurs partenaires commerciaux. L'indépendance des maîtres de la route des épices devait toutefois se terminer en 106 de notre ère, lorsqu'ils devinrent citoyens de l'Empire romain et adoptèrent, par la suite, la foi chrétienne.

Franck Reiner Scheck, repris de "Les trésors du patrimoine mondial" (édition France Loisirs, 2001)

La découverte du site

A présent que nous avons vu quelques généralités sur la cité de Petra, entrons plus dans le détail avec les liens suivants :